Por décadas, la comunidad sorda de República Dominicana vivió marginada en su forma más básica de comunicación: la lengua de señas.

No fue sino hasta hace alrededor de una década que el Ministerio de Educación (Minerd) comenzó a asumir oficialmente la lengua de señas como la lengua nata de las personas sordas y la incorporó en la enseñanza.

Hasta entonces, muchas personas sordas eran educadas para leer los labios y adaptarse al mundo oyente.

“Lo que hicieron fue tratar de vivir en un mundo de oyentes”, explica Katherine Rodríguez, directora técnica del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y también encargada de la División de Inclusión Educativa en esa entidad entre 2018 y 2022.

Con la aprobación de la Ley 43-23 en agosto de 2023, se dio un paso histórico: la lengua de señas dominicana (LSRD) fue reconocida oficialmente como la lengua natural de la población sorda del país.

Esta ley reconoce que la LSRD posee “un nivel de complejidad gramatical y de vocabulario como cualquier lengua oral, respaldada por el elemento visual, gestual y espacial”, y que forma parte integral de su identidad cultural.

Pero los orígenes de la lengua de señas en República Dominicana se remontan a 1968 con la fundación de la Asociación Pro-Educación de los Sordomudos.

Un año más tarde, el 30 de enero, se creó la Escuela Nacional de Sordomudos, lo que representó el primer esfuerzo local en materia educativa para la población sorda.

No obstante, hasta ese momento, solo las familias con recursos podían enviar a sus hijos sordos a estudiar a Puerto Rico, como se detalla en el libro EnSeñas, autoría de Eric Lee Quinlan y Juana González.

Luego, tres años más tarde, la señora María Consuelo de Pérez Bernal junto a un grupo de personas de buena voluntad fundó el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, Inc., una asociación sin fines de lucro dedicada a apoyar a las personas con deficiencia auditiva y contribuir a su inclusión social de manera integral.

Greysi García, intérprete que comenzó a trabajar en la Escuela Nacional para Sordos en 1996, recuerda que en ese tiempo solo ese centro educativo utilizaba la lengua de señas en el proceso de enseñanza.

Desde entonces, la lengua de señas comenzó a ganar espacio en otros ámbitos, incluyendo el religioso, televisivo y cultural.

La LSRD en la educación

Durante décadas, las escuelas para sordos adoptaron distintos enfoques educativos: el oralista, centrado en la lectura labial; y la comunicación total, que integraba múltiples métodos de comunicación (oral, gestual, escrito, visual y auditivo).

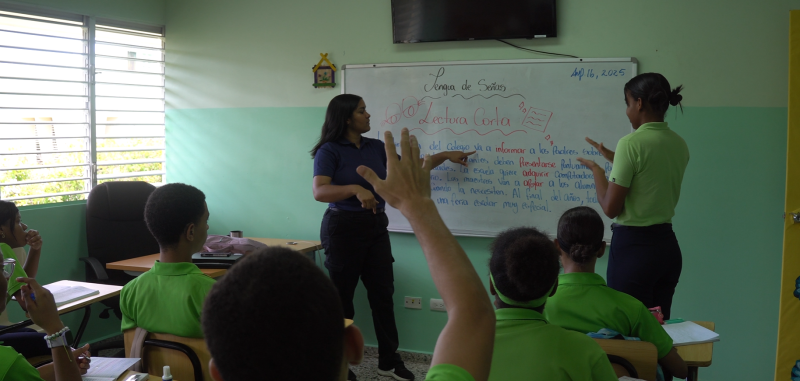

En 2014, República Dominicana adoptó oficialmente el Modelo Educativo Bilingüe, que incorpora tanto la lengua de señas como el español en el proceso de enseñanza. Este modelo ha permitido que los estudiantes sordos aprendan en su lengua materna, facilitando el aprendizaje y la inclusión.

El Instituto Ayuda al Sordo Santa Rosa, que por décadas utilizó el método oralista, comenzó a enseñar lengua de señas de manera regular a partir de esta disposición.

Hoy existen escuelas inclusivas donde estudiantes sordos y oyentes conviven en el aula, gracias al apoyo de monitores intérpretes enviados por el Ministerio de Educación.

A la fecha, existen 24 escuelas y 10 aulas específicas para sordos en centros regulares, según datos de ese ministerio.

Evolución de la LSRD

La primera lengua de señas formal del país tiene como base la Lengua de Señas Americana (ASL, por sus siglas en inglés). Su proliferación inició en 1984, cuando el misionero bautista Robert Bell fundó la “Escuela Bautista Voz para Sordos en Bonao”.

Con el tiempo, otros misioneros y, posteriormente, los mismos sordos comenzaron a enseñar lengua de señas.

A esto se suma el crecimiento de organizaciones como la Asociación Nacional de Sordos (Ansordo) y la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas (Anilesred), esta última fundada en 2010.

Los archivos del Senado de la República registran en agosto de 2014 el primer proyecto de ley sobre esta forma de comunicación, el cual declaraba y regulaba la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas y el sistema braille para las personas ciegas en República Dominicana. Este proyecto fue sometido por el diputado Tobías Crespo.

Para mediados de 2021, la pieza había sido aprobada en cuatro ocasiones por la Cámara de Diputados tras perimir varias veces en el Senado.

Una de las razones, según explica Katherine Rodríguez, era porque se cuestionaba la existencia de la lengua de señas en el país.

“Por eso se empieza a trabajar en el diccionario”, argumenta, “para poder recopilar la lengua de seña y poder plantear: ´sí hay una lengua de seña, aquí está”, con el fin de presentarlo como evidencia ante la Cámara de Diputados y el Senado.

Desde el 2019 se inició un proceso de recopilación, con la visita a 20 provincias y en cada una contactaron a la Sociedad de Sordos para comprobar cuáles señas eran las más utilizadas.

Mostraban videos, palabras e imágenes y así indicaban las señas que suelen usar en esas comunidades.

El proceso de elaboración del diccionario contempló un periodo de casi 24 meses, según su página web.

Asimismo, el Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Dominicana tuvo su lanzamiento al público el miércoles 29 de julio del 2020, a través de una socialización en línea realizada desde la plataforma Zoom, con transmisión simultánea por YouTube y Facebook Live.

En el proceso participaron el Minerd, representado por la Dirección de Educación Especial; el Conadis y la Ansordo, con el acompañamiento técnico de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (Fenasec) y el Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades (Conadis Ecuador).

La aprobación de la ley fue posible solo después de ese esfuerzo de documentar y validar la existencia de una lengua propia.

Fue entonces, el 1 de agosto de 2023 que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 43-23 que reconoce la lengua de señas en República Dominicana.

No obstante, la comunidad teme que la ley quede como letra muerta si no se asegura su implementación efectiva.

“El apoyo y la continuidad para que esta ley se cumpla… es mucho trabajo, lo sabemos, pero el acceso a la información es importante”, advierte Tommy Guzmán, coordinador de los coeducadores lingüísticos sordos en el Instituto para Sordos Santa Rosa, “necesitamos continuar, que la ley no se quede solamente en el papel y así nosotros poder avanzar”.

Con su reconocimiento oficial, la LSRD se convierte en símbolo de inclusión, de lucha y de visibilidad. Pero continuar impulsándola requiere inversión en educación, formación de intérpretes y campañas de sensibilización.